Космическая одиссея земных внедорожников

17 ноября 2014, Валерий Васильев

В прошлом номере мы рассказали об истории создания первого образца поисково-эвакуационной установки, открывшей новую эру в отечественном автостроении, которой исполнилось 45 лет как раз в год юбилея первого полета человека в космос. Сегодня мы более подробно рассмотрим ее конструктивные особенности.

Направления главного удара

Поисково-эвакуационная установка от прочих колесных машин резко отличалась своей архитектурой. Герметичный корпус с сильно закругленной передней частью, опирающийся на 6 полутораметровых колес, увенчали застекленным колпаком и грузоподъемным механизмом. Нижняя часть корпуса по ватерлинии имела красный цвет, средняя – цвет слоновой кости, а все верхние настройки, включая палубу и крановую установку, были ярко-оранжевыми. Эти цвета гарантировали заметность ПЭУ с большого расстояния и хорошую различимость на любом естественном фоне.

В конструкции амфибии все подчинено достижению высоких показателей проходимости, минимизации массы, компромиссу между ограничениями габаритов по условию авиатранспортировки и сохранению объема для размещения спускаемого аппарата. Поскольку для обеспечения максимальной эффективности поисковых операций радиотехнические устройства могли монтироваться только в переднем свесе корпуса, а оптимальное распределение весовых нагрузок достигалось за счет установки груза и стрелового крана за второй осью, силовой агрегат с обслуживающими системами и топливным баком разместили сразу за кабиной экипажа. Важнейшими свойствами, которыми должно обладать поисковое транспортное средство при эвакуации экипажа, совершившего посадку в труднодоступном районе, являются его проходимость и подвижность, т. е. возможность перемещения с заданной скоростью в условиях полного бездорожья.

Требования к свойствам ПЭУ оказались очень жесткими. Она должна двигаться по шоссейным и грунтовым дорогам, мелколесью, сыпучему песку, полуметровому снегу и заболоченной местности. Кроме того, требовалось преодолевать подъемы, спуски, косогоры, форсировать водные препятствия, пересекать рвы и канавы. Дальность действия определялась в 400 км. Столь высокие характеристики могли быть получены только благодаря применению неординарных технических решений. И они были найдены.

Впервые в практике отечественного автостроения несущую систему амфибии выполнили в виде сварной алюминиевой рамы, связанной резьбовыми соединениями с корпусом из стеклопластика. Рама, состоящая из профилей алюминиевого сплава повышенной коррозионной стойкости, являлась основным силовым элементом, воспринимающим нагрузки. На ней устанавливались двигатель с гидропередачей, агрегаты трансмиссии, подвески, грузоподъемное устройство, ложе для размещения СА, рулевое управление, водоходный движитель и другое оборудование.

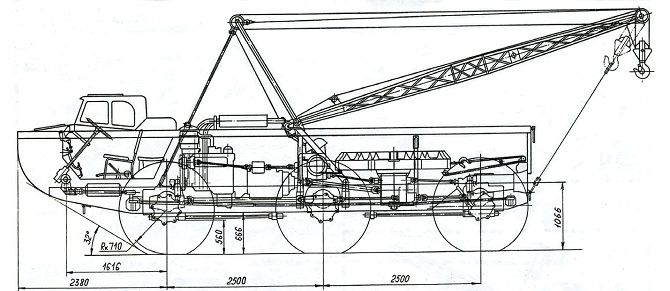

Равномерное расположение осей по базе (2500 + 2500 мм) позволило ПЭУ без помех преодолевать канавы и кюветы шириной более 2 м, обеспечивало монтаж спецоборудования и придание автомобилю плавучести. В качестве силовой установки использовали доработанный вариант V‑образного, 8‑цилиндрового двигателя рабочим объемом 7 л ЗИЛ‑375Я мощностью 180 л.с. Его размещение позади кабины позволило смонтировать все радиотехническое оборудование в передней части и найти места для четырех членов экипажа, а также съемных носилок. При низких температурах завести мотор помогал предпусковой подогреватель. 365-литровый топливный бак обеспечивал запас хода до 560 км. Комфорт экипажу обеспечивали эффективные системы отопления и вентиляции. Предусмотренный на ПЭУ набор медикаментов и медицинского имущества был достаточным для первой доврачебной помощи. Имелся запас пищи и одежды.

Конструкторы СКБ прибегли к редко применяемой схеме с бортовой раздачей потока мощности. На ПЭУ установили гидромеханическую передачу (ГМП), созданную в СКБ. Она включала гидротрансформатор, 3-ступенчатую планетарную коробку передач и понижающий редуктор (демультипликатор). Для управления режимами движения водителю достаточно было нажать одну из четырех кнопок на пульте управления. Раздаточная коробка, управляемая с помощью дистанционного электромеханического привода, распределяла усилие двигателя, подведенного к бортовым передачам, а также приводила в действие водоходный движитель и тросовую лебедку.

Для привода задних и средних бортовых передач служили карданные валы, кинематически связанные с раздаточной коробкой, а усилие к передним бортовым передачам подводилось продольными карданными валами, соединенными с ведущими валами средних бортовых передач. Передача крутящего момента к каждому движителю осуществлялась с помощью углового и колесного цилиндрических редукторов. Поскольку движители каждого борта имели жесткую кинематическую связь, то при блокировке дифференциала в раздаточной коробке все колеса вращались с одинаковой скоростью без пробуксовки, что повышало проходимость на бездорожье. Двигатель и силовая передача обеспечивали автомобилю широкий диапазон рабочих скоростей (0,7–69 км/ч) и тяговых усилий.

Одинаковое расстояние между осями ПЭУ заставило сделать управляемыми колеса двух первых или первой и третьей осей. Радиус по оси переднего внешнего колеса не превышал 9,8 м (внешний габаритный радиус поворота около 11 м). Перемещение управляемых колес на относительно небольшие углы позволило сделать раму более широкой, что увеличило ее прочность и жесткость. Рулевое управление состояло из передней и задней трапеций, связанных соответственно с рулевым механизмом и между собой системой продольных и поперечных тяг. Для уменьшения усилия на рулевом колесе и смягчения ударов, передаваемых на руль от колес при движении по неровной дороге, служили исполнительные гидроцилиндры, воздействовавшие на переднюю и заднюю рулевые трапеции.

ПЭУ-1 оборудовалась герметичными барабанными рабочими тормозами. Разрабатывая подвеску, выбор остановили на схеме с частичным подрессориванием: управляемые передние и задние колеса оснащались независимой подвеской, а средние жестко крепились к раме. Независимая подвеска управляемых колес включала поперечные вильчатые рычаги, торсионный вал в качестве упругого элемента и амортизатор от МАЗ-500.

Для получения большого клиренса ПЭУ нуждалась в колесах диаметром не менее 1500 мм. Но автомобильные шины таких размеров отечественная промышленность не выпускала, и было принято решение использовать шины от сельскохозяйственного трактора Я-175 Ярославского шинного завода наружным диаметром 1523 мм и шириной 420 мм. Однако это была временная мера, поскольку тракторная шина была рассчитана на скорости не выше 20 км/ч. И вскоре появились 8-слойные шины 1525x400-768 (модель ИД-15) наружным диаметром 1515 мм и шириной 400 мм, которые могли работать с внутренним давлением воздуха от 0,25 до 2,5 кг/см2, их радиальная упругость улучшила плавность хода, а протектор в виде расчлененной елки хорошо катился на твердых дорогах и отлично самоочищался от грязи и снега. Система регулирования давления воздуха в шинах существенно повысила подвижность ПЭУ в условиях бездорожья, обеспечила движение машины при проколах одного из колес без его смены, позволяла выравнивать корпус автомобиля при работе грузоподъемного крана на уклонах, следить за величиной давления воздуха и при необходимости его регулировать. Использование независимой подвески, колесных редукторов и колес большого размера позволило довести дорожный просвет до 560 мм под рычагами подвески и 660 мм под днищем корпуса.

По воде, аки по суху

Корпус ПЭУ представлял собой стеклопластиковую водоизмещающую оболочку с нужным запасом плавучести, защищавшую экипаж, агрегаты и грузы от внешних воздействий. Носовой отсек, сверху закрытый откидным колпаком, использовали для размещения экипажа, радиоаппаратуры и пультов управления. Пространство от носа до колпака закрыли палубой с тремя люками для обслуживания аппаратуры. В отсеке было сосредоточено управление машиной и ее оборудование. В кабине установили четыре одноместных сиденья с откидными спинками для членов экипажа, за которыми располагались блоки радионавигационного комплекса (РНК) и съемные носилки. Носилки могли откидываться вверх и закрепляться. Посадка экипажа в машину осуществлялась через пару люков (на первых образцах – один), размещенных на крыше. При монтаже приборов, погрузке носилок и авиатранспортировке колпак снимался. Кабину снабдили двумя отопителями, работавшими от системы охлаждения двигателя. Позади отделения экипажа находится мотоотсек, закрытый палубой с решетками и откидными крышками. Далее до конца корпуса простиралось грузовое отделение, в торцовой части которого находился откидной борт с уплотнением от проникновения воды на плаву. В промежуточном положении борт фиксировался цепью. Почти по всей длине обоих боргов установили откидные брызговики для швартовки амфибии.

На воде ПЭУ передвигалась с помощью водометного движителя, а при выходе его из строя – за счет вращения колес. Водомет, размещенный в кормовой части, обеспечил скорость на воде до 6,3 км/ч с грузом и 7,5 км/ч без груза. Запас плавучести позволял амфибии с полной нагрузкой уверенно двигаться при высоте волн до 0,5 м и скорости ветра до 15 м/с. В качестве водоотливного средства установили трюмный центробежный насос производительностью 600 л/мин с электроприводом. Для выпуска воды, попавшей в корпус, предусмотрели кингстон. Система герметизации подводных агрегатов позволяла поддерживать избыточное давление воздуха в колесных редукторах всех шести колес, когда автомобиль находился на плаву, исключая попадание воды во внутренние полости. ПЭУ-1 оснастили совершенной системой пожаротушения.

Эффективность поисковых мероприятий во многом зависела от оснащения ПЭУ радиотехническими средствами. Для поиска, обнаружения и вывода к месту приземления (приводнения) спускаемого аппарата космического корабля, обеспечения двухсторонней связи с поисковыми самолетами, командным пунктом поисково-спасательной службы, экипажем приземлившегося СА, а также для непрерывного определения местонахождения в процессе поиска и эвакуации аппарата и экипажа амфибия комплектовалась современным на тот момент радиотехническим и навигационным комплексом. Пульты управления и оперативные органы управления и контроля вывели на переднюю панель кабины. На первом опытном образце внедорожника радиопеленгатор находился снаружи в средней части носового отсека. Позже его разместили внутри корпуса. Штыревую антенну смонтировали снаружи на верхней крышке носового отсека. Эксплуатация внедорожника в частях ПСС позволила разработать исчерпывающую тактику использования и определения ее места в общем комплексе поисково-спасательных средств. За время производства ПЭУ радио- и навигационная аппаратура постоянно совершенствовалась.

Не только возить, но и грузить

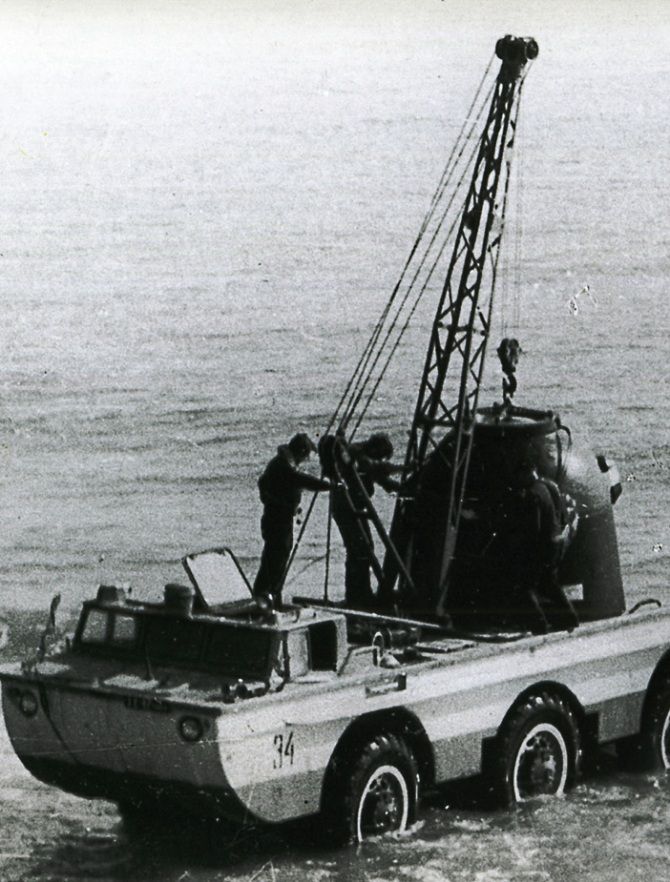

Крановую установку сделали неповоротной в горизонтальной плоскости. Усилия, возникавшие при подъеме и опускании груза, воспринимались основанием, крепившимся на раме шасси. На основании были установлены стреловая и грузовая лебедки, стрела, стойка контрфорса (портала). Ферма стрелы состояла из опорной и головной секций четырехгранной формы, соединенных болтами. В головке стрелы смонтировали блоки стрелового и грузового полиспастов. Механизмом подъема груза служила электрическая лебедка. Для подъема стрелы применили несколько измененную лебедку от ЗИЛ-157К с приводом от раздаточной коробки. Механическая лебедка имела два барабана: малый для подъема и опускания стрелы и большой для самовытаскивания ПЭУ в труднопроходимой местности. Грузоподъемность крана составляла 3 т, а для управления имелся выносной электрический пульт. Для подвески грузозахватных устройств кран снабдили крюком.

При транспортировке грузов на ПЭУ использовали опорные устройства в виде грузовой платформы с опорной поверхностью, изготовленной по форме днища спускаемого аппарата. Крепление СА производилось с помощью швартового кольца и растяжек. Набор комплектов опорных устройств позволил транспортировать несколько типов спускаемых аппаратов. Погрузка СА производилась через свободный проем заднего откидного борта. В зависимости от типа СА использовали несколько различных грузовых траверс, кантователей и бандажей. Кран неоднократно модернизировали.

ПЭУ-1 оборудовали всем необходимым для эвакуации членов экипажа приводнившегося спускаемого аппарата. Амфибия могла подойти к СА, находящемуся на воде, отбуксировать его на берег с последующей погрузкой на борт. Для швартовки СА к ПЭУ-1 имелось специальное приспособление, навешиваемое снаружи борта, а также использовались стренги парашютной системы. Для более устойчивого положения СА на воде под него перед швартовкой подводился надувной пояс НП-1, а люк-лаз спускаемого аппарата наклонялся к борту ПЭУ-1. Экипаж самостоятельно переходил из отсека СА на борт амфибии, а если космонавты утратили подвижность, их эвакуировали с помощью носилочных лямок трое людей из состава оперативно-технической группы. Буксировка СА (с надувным поясом и без него) с помощью штатного фала выполнялась при высоте волны до 1 метра. Амфибия комплектовалась надувной лодкой ЛАС-5, багром, двумя комплектами морских спасательных костюмов, спасательными жилетами. В комплекте с ПЭУ-1 поставлялась тележка-контейнер (ТК). Она служила для перевозки спускаемых аппаратов различных типов в самолете Ан-12 и вертолете Ми-6. Амфибия также была хорошо приспособлена для авиатранспортировки.

Братья и сестры

С наступлением эры космических кораблей «Союз» и орбитальных станций «Салют» начался новый этап в деятельности ПСС. Групповые полеты двух и трех пилотируемых кораблей, их стыковка друг с другом и с орбитальной станцией, значительно увеличившаяся продолжительность пребывания космонавтов на орбите заставили ужесточить требования к эвакуационным средствам при возвращении СА на Землю.

Совместный полет КК «Союз» 6, 7 и 8 в октябре 1969 г. и поочередное приземление их с интервалом в сутки потребовали большого числа эвакуационных ТС и специалистов различного профиля. Длительная работа в космосе и отсутствие в то время отработанных методик по реадаптации человеческого организма к земным условиям – все это серьезно повысило роль медицинского обеспечения, особенно в первые часы после приземления. В этих условиях кабина ПЭУ-1 оказалась не в состоянии вместить медперсонал, участвующий в оказании первой помощи космонавтам, увеличившееся до трех количество членов экипажа космических кораблей, оперативно-техническую группу специалистов, готовивших спускаемый аппарат к эвакуации.

Поэтому специалисты «грачевской фирмы» в инициативном порядке спроектировали и изготовили в 1972 г. модернизированный образец поисково-эвакуационной установки – ПЭУ-1М. На ней вместо крановой установки и опорных устройств за моторным отсеком разместили просторную пассажирскую кабину, в которой с комфортом могли ехать до 8 человек. Ведущим конструктором новой машины стал Г. И. Хованский.

Пассажирская кабина (салон) представляла собой изолированное от остальной части корпуса пространство. Основание, крыша, люки, двери, внутренние панели и другие детали изготовлены из стеклопластика и пенопласта, заполнявшего пространство между наружными и внутренними стенками. Сталь и алюминиевые сплавы использовались главным образом для арматуры и поручней. Для улучшения тепло- и шумоизоляции внутренние панели и потолок отделаны искусственной кожей. Удобство доступа к агрегатам и деталям шасси обеспечивалось люками в полу основания кабины, покрытом ковром. Кабину снабдили двумя входами: задней дверью и передним люком-лазом. Для посадки в салон у задней двери предусмотрели откидную лестницу. Естественное освещение обеспечивалось 8 глухими окнами с раздвижными шторками.

Три одноместных сидения, трое носилок, три шкафа, столик с выдвижным ящиком и емкости, установленные в кабине, обеспечивали перевозку экипажа СА и успешную работу сопровождающих. В салоне размещалось штатное имущество, возимый ЗИП, бачок для питьевой воды, три комплекта аппаратов искусственного дыхания, НЗ, рукомойник и буксирный фал, емкости для штатного и медицинского имущества, штанга капельницы. Комфорт в пассажирской кабине обеспечивали системы вентиляции, отопления и кондиционирования, управляемые с помощью дистанционного пульта. Для питания отопителя, расположенного в изолированном отсеке пассажирской кабины, установили дополнительный 110-литровый топливный бак из стеклопластика. Он же позволил увеличить запас хода ПЭУ-1М до 700 км.

Испытания показали, что ПЭУ-1М превосходит ПЭУ-1 по эффективности эвакуации экипажей приводнившихся СА. На ПЭУ-1М, кроме штатного швартового круга, установили ряд приспособлений, облегчавших фиксацию СА около борта амфибии, а расположение переднего люка-лаза и задней двери сделало более удобным переход членов экипажа из СА в кабину и выход космонавтов из машины после ее прибытия на основную базу.

Руководство ВВС весьма высоко оценило инициативную работу ЗИЛа, и после проведения государственных испытаний ПЭУ-1М с 1974 г. стала составной частью поисково-спасательного комплекса. Теперь спасатели располагали наземными спасательными средствами, не имевшими зарубежных аналогов и способными в кратчайшие сроки обнаружить СА, точно выйти к месту посадки и доставить экипаж с орбитальным модулем в заданный пункт. Более того, при совместном поиске ПЭУ-1 и ПЭУ-1М благодаря пеленгационной аппаратуре на обоих автомобилях значительно точнее определяли координаты СА. Произошло своеобразное разделение функций: одна машина эвакуировала только экипаж, а другая – спускаемый аппарат, что сократило время выполнения этих мероприятий.

На этом совершенствование ПЭУ не закончилось. Вывод на орбиту космических кораблей специального назначения привел к появлению СА с измененной геометрией. Это касалось аппаратов типа «Янтарь», первый из которых появился в 1974 г. Его габаритные размеры и форма не позволяли ПЭУ-1 выполнять погрузку. Не меняя крановую установку, нарастили длину стрелы за счет промежуточной вставки, изменили и усовершенствовали другие элементы крана, в том числе и ложемент под новый груз. Этой модификации, поступавшей в части ПСС с 1977 г., присвоили обозначение ПЭУ‑1Б. Она заменила ПЭУ-1, став последней разработкой машин этой серии. В 1979 г. из цеха опытного производства СКБ ЗИЛ выехала последняя машина. За 14 лет выпушено 22 единицы, из них 13 – ПЭУ-1; 6 – ПЭУ‑1М; 3 – ПЭУ-1Б. Работа в поисково-спасательной службе принесла вездеходам добрую славу и заслуженное уважение. На смену этим автомобилям в 1980 г. пришли изделия комплекса 490.

Фото из архива автора.

Комментарии

Рекомендованные статьи

20 апреля 2017

25 августа 2014

2 марта 2021

19 декабря 2016

21 октября 2014

30 декабря 2025

23 декабря 2025

19 декабря 2025

Еще никто не оставил свои комментарии. Ваш комментарий будет первым.